Vortrag von Sonja von Behrens zu „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani

„Berlin Alexanderplatz“ in der Verfilmung von Burhan Qurbani aus dem Jahr 2020 ist eine radikale Neu-Interpretation des Roman-Klassikers von Alfred Döblin.

Aus Anlass des Jahrestags der ersten regulären Reichstagswahl der Weimarer Republik am 6. Juni 1920 haben die Programmmacher des „Kleinen Kinos am Weingarten“ Qurbanis bewegendes Epos am 6. Juni 2024 auf die Leinwand gebracht.

Literaturwissenschaftlerin Sonja von Behrens ordnete die Neuverfilmung ein und hielt einen Kurzvortrag zu Romanverfilmungen generell und den Verfilmungen von Döblins Roman im besonderen. Hier das Rede-Manuskript im Original-Wortlaut.

Hallo liebe Kino-Freunde,

Sie kennen das alle: Sie lesen ein schönes Buch und sind ganz begeistert. Die Handlung spielt in einer Landschaft, die Sie zu kennen meinen, vielleicht Ihr Zuhause oder Ihr letzter Urlaubsort. Die handelnden Personen sind auch schnell identifiziert. Die liebe alte Dame ähnelt der eigenen Großmutter, der fiese Banker agiert genauso wie der kleinliche Onkel Harald. Wenn der Lieblingsroman dann ins Kino kommt, müssen sie da natürlich rein. Doch dann folgt meist die große Enttäuschung. Die liebe alte Dame hat keine Ähnlichkeit mit Ihrer hochgeschätzten Großmutter und der Handlungsverlauf ist außerdem komplett anders als im Buch. Alles ist so platt oder zu verrückt, um wahr zu sein. Die Ausgangslektüre war viel besser. Da sind sie in guter Gesellschaft mit Literaturwissenschaftlern: Denn die sehen in einer Literaturverfilmung nur den schlechten Abklatsch des Originals.

Meine Frage: Ist das so? Ich stelle Ihnen jetzt ein Buch vor und seine drei Verfilmungen und fasse mich dabei kurz. Versprochen!

Die Vorlage für unseren heutigen Film „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani ist der gleichnamige Roman von Alfred Döblin. Dieses Werk gilt als eines der Wichtigsten der modernen deutschen Literatur und wurde mehrfach verfilmt. Alfred Döblins Roman erschien 1929 und erzählt die Geschichte von Franz Biberkopf, einem ehemaligen Strafgefangenen, der versucht, nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis ein neues Leben in Berlin zu beginnen. Die Handlung spielt in den 1920er Jahren und ist geprägt von der düsteren Atmosphäre der Weimarer Republik mit hoher Arbeitslosigkeit, Inflation und politischen Unruhen. Döblins Erzählweise ist für die Zeit absolut revolutionär: Statt der bisher eher zeitlich linearen Erzählweise eines Romans verwendet Döblin eine Montage-Technik, die literarische Formen wie Zeitungsartikel, Lieder und Werbeslogan integriert und so ein äußerst lebendiges Bild der modernen Großstadt vermittelt. Diese Technik kommt einer filmischen Darstellung sehr nahe. Man könnte meinen, dass in diesem Fall eine Literaturverfilmung ein Kinderspiel sei.

Die erste Verfilmung des Romans wurde 1931, also nur zwei Jahre nach der Buchveröffentlichung, unter der Regie von Phil Jutzi produziert. Diese Version ist stark vereinfacht und konzentriert sich auf die Hauptgeschichte von Franz Biberkopf, gespielt von Heinrich George, dem Vater von Götz George. Die Produktion fiel in die schwierige Zeit der Weltwirtschaftskrise und dem Erstarken der Nationalsozialisten. Döblins vielschichtiger Stoff mit Themen wie Politik, Homosexualität oder jüdische Themen kam hier zu kurz. Auch fehlte Geld für die technische Umsetzung. Dramaturgisch war der Film nicht auf das Medium Film abgestimmt. Allgemeines Urteil der Zuschauer, die die gleiche Erfahrungswelt hatten wie die Leser des Romans: Langweilig und zu flach.

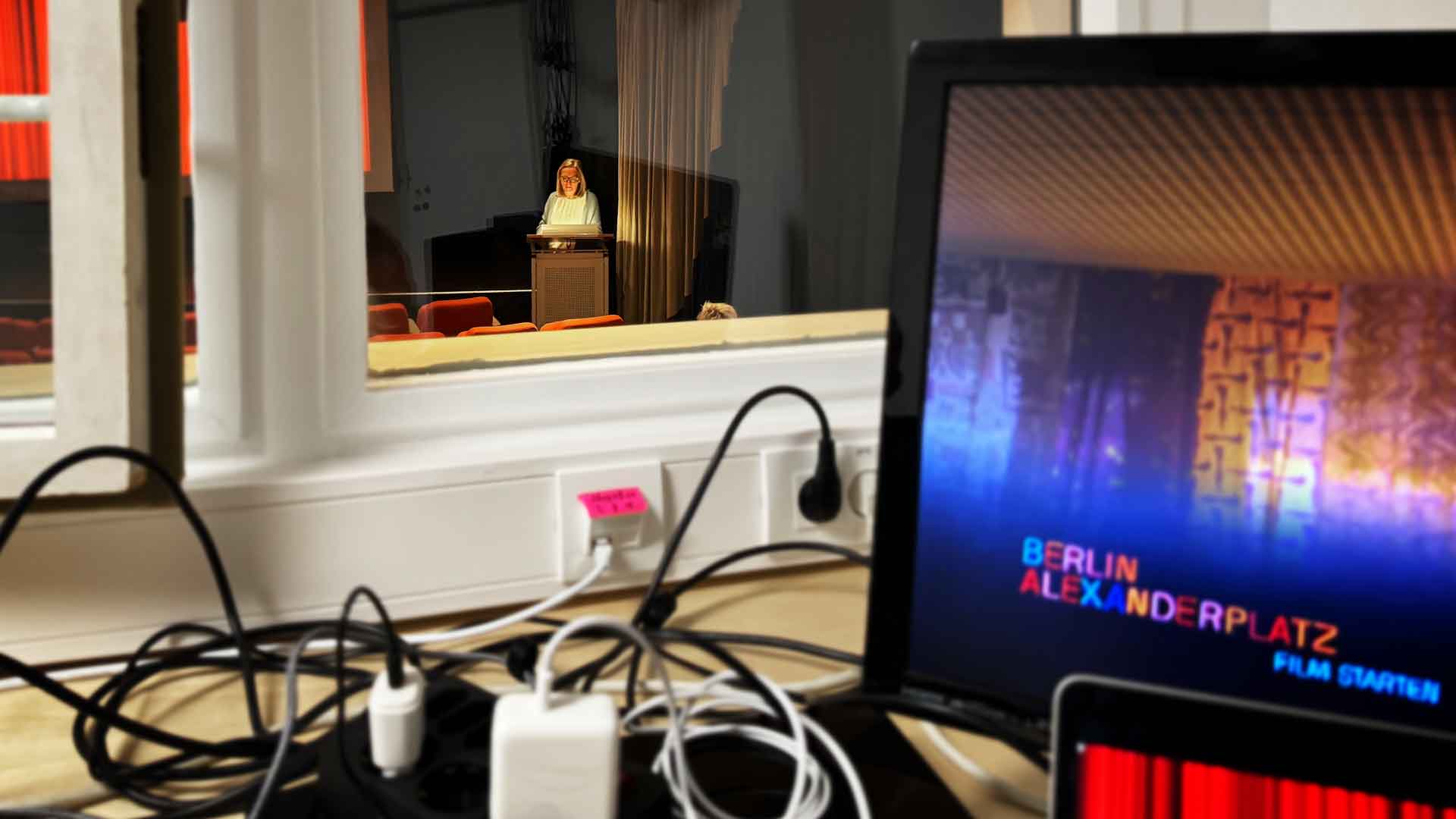

Seltener Ausblick: Vortrag der Filmemacherin Sonja von Behrens aus dem Regieraum betrachtet

Die wohl bekannteste Adaption ist die Mini-Fernseh-Serie von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1980. Mit einer Laufzeit von über 15 Stunden ist diese Serie eine der umfangreichsten Literaturverfilmungen überhaupt. Fassbinder bleibt eng am Text des Romans und versucht, die Vielstimmigkeit und die fragmentarische Struktur in das Medium Film zu übertragen. Er nutzt dabei filmische Techniken wie Überblendungen und Montagen, um die Parallelität, innere Zerrissenheit und chaotische Atmosphäre, die auch im Roman herrscht, darzustellen. Das kam beim Publikum nicht gut an. Der Film sei zu dunkel in der Farbgebung und thematisch zu schmuddelig. Im Roman war diese Atmosphäre anscheinend besser zu ertragen. Die Montagetechnik, die im Roman noch revolutionär war, ist 50 Jahre später im Film eher Normalität und nichts Besonderes, so dass der Film hier rein schnitttechnisch keine Akzentuierung setzen kann. Zu berücksichtigen ist auch, dass Fassbinders Arbeit von 1980 eine Rekonstruktion der Stadt Berlin ist und von daher eher einer Geschichtsbetrachtung gleicht, in die Fassbinder die eigene bzw. zeitgenössische Sicht auf die 1920er Jahre einfließen lässt.

Die jüngste Verfilmung von „Berlin Alexanderplatz“ ist von 2020 und die, die wir heute Abend sehen werden. Sie stammt von dem deutschen Regisseur mit afghanischen Wurzeln Burhan Qurbani. Qurbani verlegt die Handlung ins moderne Berlin und interpretiert den Stoff völlig frei, indem er Franz Biberkopf als afrikanischen Migranten darstellt. Diese Aktualisierung des Stoffes betont die zeitlose Relevanz der Themen des Romans, wie Marginalisierung, Kriminalität und der Kampf um ein neues Leben in einer fremden Umgebung. Qurbanis Film ist visuell beeindruckend und nutzt moderne filmische Mittel wie außergewöhnliche Kameraperspektiven, z.B. Topshots von einer Drohnenkamera aufgenommen. Auch Qurbani spielt wie Fassbinder mit filmischen Überzeichnungen, die ein Roman nicht vermag, wie extremen Geräuschen und viel Dunkelheit, um die Intensität und Dramatik der Geschichte zu unterstreichen. Interessant ist, dass der Film wie ein Buch in fünf Kapitel unterteilt ist und streckenweise mit einer auktorialen Erzählerstimme versehen ist. Das kennt man eigentlich nur aus dem Roman oder artfremd als Kommentartext in Dokumentationen.

Die unterschiedlichen Verfilmungen von „Berlin Alexanderplatz“ zeigen deutlich die Herausforderungen und Chancen einer Literaturverfilmung. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, die Erzählperspektiven des Romans auch im Film darzustellen. Während Phil Jutzi in seiner Version diese Komplexität stark reduziert, versucht Fassbinder, sie in ihrer ganzen Tiefe einzufangen, was zu einer sehr langen und anspruchsvollen Serie führt, die den Zuschauer überfordern kann. Qurbani geht einen anderen Weg, indem er den Stoff aktualisiert und an die moderne Zeit anpasst.

Ich komme zum Schluss und der Frage: Ist Literaturverfilmung nur ein schlechter Abklatsch des Originals? Ich sehe das nicht so. Jede Neuinterpretation in einem anderen Medium reflektiert auch die jeweilige Zeit, in der sie entsteht, mit seinen neuen Seh- und Erzählgewohnheiten. Das ist eine Weiterentwicklung und somit ein absoluter Mehrwert. Zudem verschafft eine Literaturadaption einem breiteren Publikum Zugang zu literarischen Werken. Man könnte ja auch erst ins Kino gehen und dann das Buch lesen. Und man darf nicht vergessen: Jedes Medium hat seine eigenen Mittel, die Menschen zu unterhalten. Und aus diesem Kontext heraus sollte man auch jedes Werk als eigenständig begreifen.

Ich wünsche gute Unterhaltung mit „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani!